1.理学・作業療法士は子育てと両立できる?

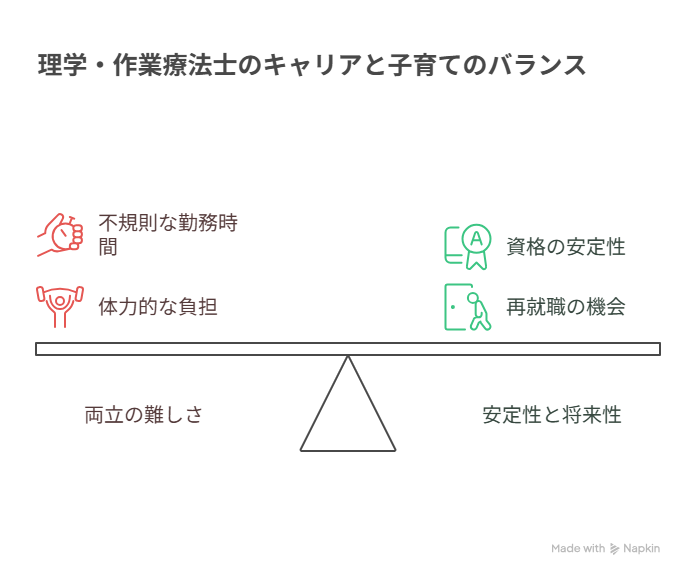

理学・作業療法士は国家資格であり、資格更新が不要で再就職の門戸も広い職業です。そのため「子育てと仕事を両立しやすい」といわれることもあります。

一方で、現場の働き方は決して同じではなく、勤務の不規則さや体力的負担から「両立が大変」と感じる方も少なくありません。ここでは、両立における課題と、安定性・将来性、さらに実際の復帰事例を具体的に解説します。

1-1. 子育てと仕事の両立の難しさ

子育て中の療法士が最初に直面するのは、勤務スケジュールの不規則さです。特に回復期・リハビリ専門病院では早番・遅番があり、夜間や休日の対応が求められることもあります。施設でも土日祝日の勤務が一般的になってきています。保育園や学校行事との調整が必要になると、日常的に時間のやりくりが難しくなります。

さらに、リハビリ業務は体力を使う仕事です。子どもの育児で睡眠不足が続く中、患者さんをサポートするには大きなエネルギーが必要です。体力的な負担と精神的なストレスが重なると、心身の両面で疲労を感じやすくなります。疲労がたまると、患者さんへの事故や職場・患者さんとの人間関係のトラブルのリスクも増えてきます。

もう一つの課題は、突発的な休みの取りづらさです。子どもの発熱や学校からの呼び出しは避けられませんが、少人数体制の職場では「代わりがいない」という理由から休みづらい雰囲気があるケースもあります。このように、制度があっても現場で実際に休みを取りづらいという壁が存在します。

1-2. 理学・作業療法士の安定性と将来性

難しさがある一方で、療法士は安定性が高い仕事です。資格に有効期限がなく、一度取得すれば一生使える点は大きな強みです。また、医療・介護・福祉など幅広い分野で需要があり、将来的にも人材不足が続くと予想されています。

このため、出産や育児で一時的に離職しても、再就職先を見つけやすい傾向があります。フルタイムだけでなく、時短勤務やパートタイムといった柔軟な働き方を選べる点も魅力です。特に訪問リハビリやデイケアなどは比較的勤務時間が安定しており、子育て中の方に選ばれやすい分野です。

つまり、短期的には両立が難しくても、中長期的に見れば「働き方を変えながらキャリアを続けやすい職業」であると言えます。

1-3. 一度現場を離れて復帰した理学・作業療法士のケース

実際に、出産や子育てで一度現場を離れた療法士が、工夫しながら復帰しているケースは多くあります。

例えば、病院勤務から一度退職した後、子どもが保育園に通い始めたタイミングで訪問リハビリに転職した方。勤務時間が日中に限定されるため、送迎と両立しやすく、無理なく再スタートを切ることができています。

また、フルタイム勤務に戻るのではなく、パート勤務から再開している方もいます。午前中だけ働き、午後は子どもとの時間に充てることで、家庭とのバランスを取りながら臨床経験を積み重ねています。

中には、大規模病院で育休制度を利用し、その後管理職へとステップアップした事例もあります。制度を積極的に活用し、キャリアと子育てを両立させている好例です。

こうした事例は「ブランクがあるから復帰は難しい」と感じている方への安心材料になります。職場や働き方を柔軟に選べば、子育てをしながらでも療法士として活躍し続けることは十分可能です。

復帰の形に正解はありません。ご自身に合ったスタイルを見つければ、療法士として再び活躍できます。

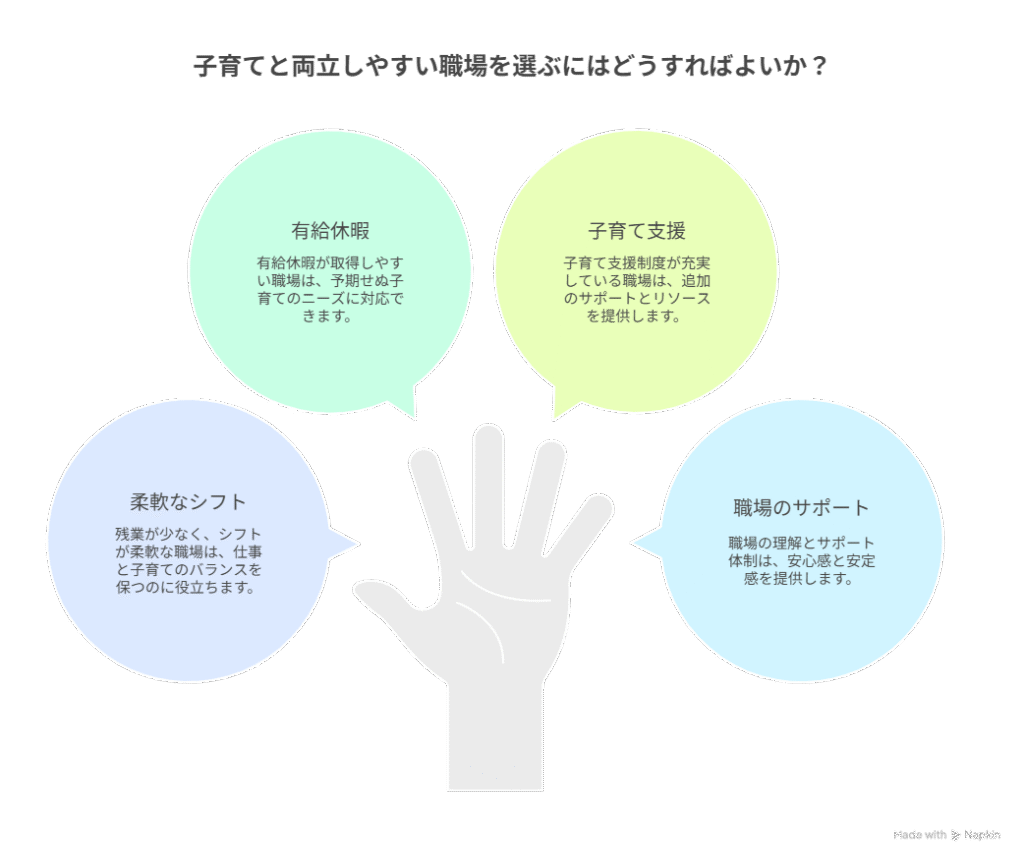

2.子育てと両立しやすい職場の特徴

理学・作業療法士として子育てと仕事を両立するためには、職場選びが非常に大切です。同じ資格を持っていても、働く環境によって負担の大きさや続けやすさが大きく変わります。ここでは、子育てと両立しやすい職場に共通する特徴を4つに分けて紹介します。

2-1. 残業が少なくシフトが柔軟な職場

子育て中のPT,OTにとって、残業の多さやシフトの固定は大きな負担になります。その点、デイケアや訪問リハビリは、比較的残業が少なく、短時間勤務やパート勤務の調整がしやすいのが特徴です。

| デイケア・デイサービス | 日中のみの勤務が多く、夕方までには終了するため、保育園のお迎えに間に合いやすい。 |

| 訪問リハビリ | 1件ごとにスケジュールを調整できるため、家庭の予定に合わせやすい |

「子どもの生活リズム」と「仕事の勤務時間」が大きくずれない職場を選ぶことが、両立の第一歩となります。

2-2. 有給が取得しやすい職場

子どもは発熱や体調不良で、突然の休みが必要になることがよくあります。その際に重要なのが、有給を取りやすいかどうかです。

一般的に、大規模法人や病院、施設はスタッフ数が多いため、代替体制が整っており、急な休みにも対応しやすい傾向があります。逆に、人員が少ない小規模事業所では、休みづらいと感じる場合もあります。

安心して働くためには、入職前に「有給取得率」「代替スタッフの仕組み」について確認しておくと良いでしょう。

2-3. 子育て支援制度が充実している職場

職場によっては、子育て支援の制度が充実しているところもあります。たとえば、

- 託児所や保育園を併設している

- 育児手当や時短勤務制度がある

- 男性の育休取得を推進している

こうした制度は表向きには分かりづらいですが、実際に利用している職員がいるかどうかを確認すると、リアルな実態が見えてきます。「制度はあるけど使えない」職場もあるため、面接時に具体的な運用状況を質問してみるのがおすすめです。

2-4. 職場の理解とサポート体制

制度だけでなく、職場の理解や風土も大切です。子育て中のスタッフが多い職場では、同じ立場の同僚同士で助け合える環境が整いやすいものです。

例えば、

- 子どもが急に熱を出した時に「お互いさま」とカバーし合える

- 育児経験のある先輩から、両立の工夫を教えてもらえる

- 上司が柔軟にシフトを調整してくれる

といった環境があると、精神的にも安心して働けます。結局のところ、「理解してもらえる職場」であるかどうかが、長く続けられるかどうかの決め手になります。

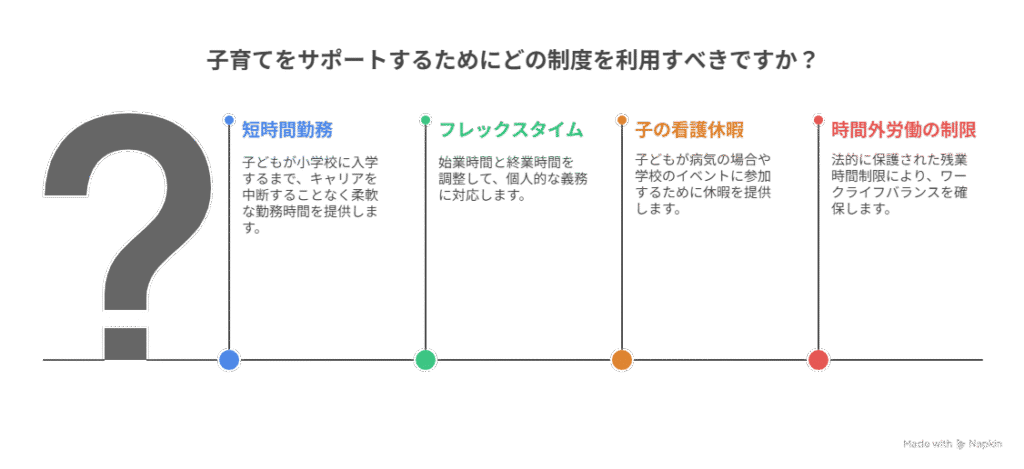

3.理学・作業療法士が利用できる子育て支援制度

理学・作業療法士は医療・福祉の現場で忙しく働く職業ですが、子育てとの両立を支えるために法律で守られている制度があります。これらを知っているかどうかで、働き方の選択肢や安心感が大きく変わります。ここでは、特に活用しやすい4つの制度を紹介します。

3-1. 短時間勤務制度

子どもが小学校に入学するまでの間は、1日6時間勤務などの短時間勤務制度を利用することができます。例えば、朝9時から15時まで勤務し、夕方は子どものお迎えに余裕を持って行けるといった働き方です。フルタイム勤務が難しい時期でも、制度を利用すればキャリアを途切れさせずに働き続けられます。

3-2. フレックスタイム制

2025年の法改正により、フレックスタイム制の柔軟性はさらに高まります。決められた総労働時間の範囲であれば、始業や終業の時間を自分で調整できる仕組みです。たとえば、午前中に子どもの行事に参加し、午後から出勤するといった使い方も可能になります。これまで時間の制約で働きにくかった場面でも、柔軟に対応できるのが大きなメリットです。

3-3. 子の看護休暇

子どもが体調を崩したときに利用できるのが子の看護休暇です。令和7年より小学3年生までの子どもがいる場合、1年間に5日(子どもが2人以上なら10日)まで取得できます。法律上は無給でも認められていますが、職場によっては有給で取得できるケースもあります。急な発熱や通院など、親がどうしても付き添わなければならないときの心強い制度です。

令和7年の改正により、「感染症に伴う学級閉鎖」「入園(入学)式、卒園式のへの参加」も取得することができるようになりました。

3-4. 時間外労働の制限

子育て中の労働者には、時間外労働の上限が設けられています。具体的には「月24時間・年150時間まで」と定められており、それ以上の残業を命じることはできません。職場によっては「残業が当たり前」という雰囲気があるかもしれませんが、法律で守られていることを知っておくと、自分や家庭を守るための交渉材料になります。

育児休業制度は知っているかどうかで使いやすさが大きく変わります。まずは自分の職場で利用できる制度を確認してみましょう。

厚生労働省:育児休業制度 特設サイトhttps://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/connection.html

4.両立のための工夫と働き方

制度や職場環境が整っていても、子育てと仕事をうまく両立させるには「日常的な工夫」も欠かせません。ここでは、実際に療法士が取り入れやすい具体的な方法を紹介します。

4-1. 時間管理術

限られた時間を効率的に使うには、時間の見える化がポイントです。タスク管理アプリで1日の予定を整理したり、やるべきことを優先順位ごとにリスト化したりすると、余計な迷いが減ります。さらに、家事を家族で分担することや、朝早く起きて仕事や家事を先取りする「朝活」を取り入れると、1日の流れが格段にスムーズになります。

私は朝のやることリストを決めておきました。私のやることリストは「洗濯機を回す」「朝食を作りながら、野菜を多めに切っておき、夕飯に回す」など、起きたらすぐにやることを決めておくと、朝のいいスタートを切ることができます。

4-2. 地域の子育て支援サービス

自治体や地域には、子育て世帯を支援するサービスが多数あります。代表的なのは一時保育やファミリーサポート事業です。一時保育は、勤務日や急な用事のときに子どもを預けられる制度。ファミリーサポートは、地域の協力会員が送迎や預かりをサポートしてくれる仕組みです。こうしたサービスを上手に使うことで、仕事に集中できる環境を整えやすくなります。

私は近所の一時保育がある保育園を調べておき、ファミリーサポートに登録をしていました。

ファミリーサポートを利用することは少なかったのですが、一時保育は大いに利用していました。一時保育は一つだけでなく、複数の保育園に登録しておくとさらに安心です。

4-3. 職場とのコミュニケーション

両立を続けるうえで重要なのが、職場への情報共有です。子どもの行事や送迎時間などを事前に伝えておくことで、急な休みや勤務調整にも理解を得やすくなります。また、「迷惑をかけたらどうしよう」と抱え込むのではなく、チームで支え合う意識を持つことが結果的に職場全体の働きやすさにもつながります。

私の職場ではあらかじめLINEなどの連絡ツールを使い、あらかじめ子どもの行事はお互い共有できるようにしました。

急な休みでもチームの負担を軽減できるように、書類の整理整頓を徹底し、日ごろから患者さんのことを伝えておくようにしています。

子どもの体調不良などの急な休みは、避けようのない必要なお休みです。出勤した際に、他のチームスタッフを支えられるようにお互い様の意識を持つことが、お互い気持ちよく働けるポイントになります。

4-4. 家庭内協力

家庭のサポート体制も、両立の大きなカギになります。夫婦で交代して保育園の送迎や家事を分担する「交代制」、祖父母に協力してもらう「サポートシフト」など、家庭内で負担を一人に集中させない工夫が必要です。小さな積み重ねが「無理なく続けられる働き方」につながります。

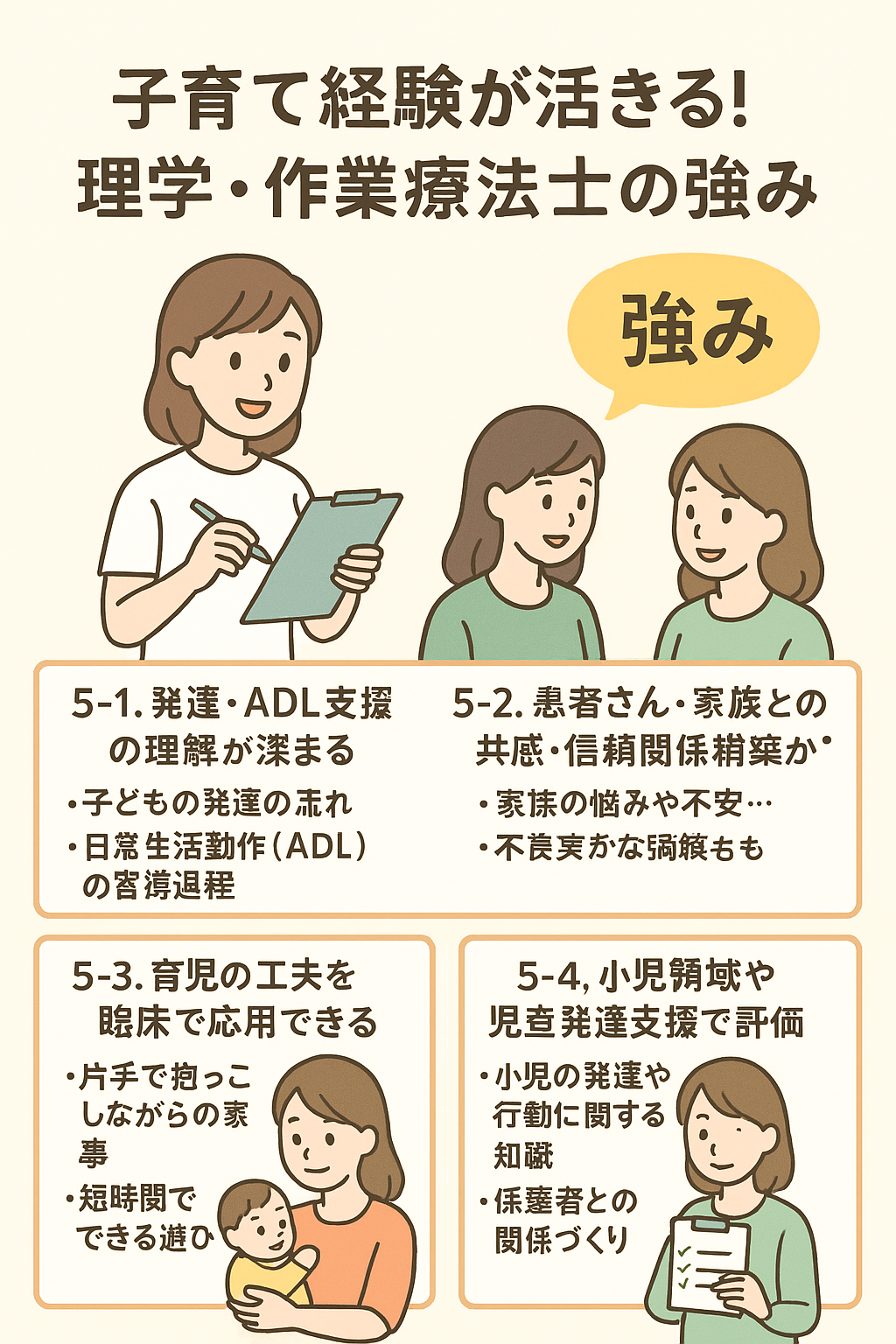

5.子育て経験が活きる!理学・作業療法士の強み

子育てを経験した療法士は、臨床現場で大きな強みを発揮できます。単に家庭と仕事を両立させるだけでなく、実際の経験が患者さんやその家族との関わりに直結するからです。ここでは、子育て経験がどのように臨床に役立つのかを具体的に見ていきましょう。

5-1. 発達・ADL支援の理解が深まる

子育てを通じて「子どもの発達の流れ」や「日常生活動作(ADL)の習得過程」を身近に体験できます。たとえば、食事動作や着替えの手順、手や足の使い方など、細かい発達段階を自然に観察する機会が多いです。こうした視点は、小児リハビリや発達支援において非常に役立ち、臨床の理解をより深める土台となります。

「子どもの発達の流れ」は身体障害、高齢者分野においても大いに役立ちます。脳血管疾患での回復の段階を理解するヒントになることが多いからです。子育てを通じて、ADLへの支援が深まり、小児だけでなく成人のADL支援につながります。

5-2. 患者さん・家族との共感・信頼関係構築が容易

子育て経験のある療法士は、家族の悩みや不安を「自分ごと」として理解しやすくなります。夜泣きでの疲れ、発達の遅れに対する不安、園や学校での困りごとなど、実体験を踏まえて共感できるため、自然と信頼関係を築けます。

子どもは最初から全部できるわけではないため、根気強く見守る姿勢が必要です。見守る姿勢が成人・高齢者分野においても必要です。私は子育ての経験を経て、患者さんを見守ることに余裕を持つことができるようになりました。

余裕を持てるようになった結果、「この人は自分の気持ちをわかってくれる」という安心感が、患者さん・家族との協力関係を強め、支援をスムーズに進める力となります。

5-3. 育児の工夫を臨床で応用できる

子育て中には、家事や育児を効率的にこなすための工夫が自然と身につきます。たとえば「片手で抱っこしながらの家事」「短時間でできる遊び」「安全に配慮した生活動線」などは、臨床での支援にも応用可能です。患者さんの生活環境を考える際に、実践的でリアルなアドバイスができる点は、子育て経験者ならではの強みといえます。

5-4. 小児領域や児童発達支援で評価されやすい

子育て経験は、小児領域や児童発達支援の分野で特に高く評価されます。子どもの発達や行動に関する知識が現実的な視点と結びついているため、現場で即戦力として期待されやすいのです。また、保護者との関係づくりが得意な点も、この分野での大きな武器となります。

6.実際の体験談(ケース紹介)

ここでは、実際に子育てと仕事を両立してきた理学・作業療法士の方々にお話を伺いました。

働き方の工夫やキャリアの展開は人それぞれ。ぜひ自分の状況に照らし合わせながら読んでみてください。

6-1 大規模病院で育休→管理職昇進

― 出産・育児休業を取ると、キャリアが止まってしまうのでは…という不安はありませんでしたか?

「もちろんありました。1年近く現場を離れるので『戻ったら居場所があるのか』と考えたこともあります。ですが、育休中も病院からメールや勉強会資料を送ってもらい、つながりを保つようにしていました。」

― 復帰後はどのように働き方を調整されたのですか?

「まずは時短勤務でスタートしました。子どもの急な発熱もあったので大変でしたが、同僚が助けてくれたのが大きかったです。そのうち、小児科病棟のケア改善を任されるようになり、子育て経験が役立つと実感しました。」

― 管理職への昇進は意外に思えます。

「子育てで培った調整力や視点が評価されたのだと思います。結果的に、キャリアが後退するどころか一歩進めたと感じています。」

6-2 退職後、訪問リハで復職して両立

― 一度、仕事を辞められたんですね。

「はい。子どもが小さかった頃はどうしても両立が難しくて、思い切って退職しました。正直、『このままキャリアが終わってしまうのか』と悩んだ時期もありました。」

― そこから訪問リハビリに復職された経緯は?

「子どもが小学校に上がり、少し余裕ができたのがきっかけです。訪問リハは勤務時間を調整しやすいので、家庭と両立しやすいのではと思いました。」

― 実際に働いてみてどうでしたか?

「想像以上にやりがいがありました。在宅での支援は生活に密着しているので、子育てで得た経験を活かせる場面が多かったです。『一度キャリアが途切れても、フィールドを変えることで再スタートできる』と実感しました。」

6-3 パート勤務で無理なく子育てと両立

― あえてパート勤務を選ばれた理由を教えてください。

「フルタイムで働くのは難しいと感じていました。でも、臨床から完全に離れたくはなくて…週3日のパート勤務なら家庭とのバランスが取れると思ったんです。」

― 実際に働いてみて、やりがいは感じられますか?

「はい、十分にあります。患者さんからの感謝の言葉や、スタッフとのチームワークの中で『社会とつながっている』実感を得られます。無理にフルタイムにこだわらなくても、OTとしての役割を果たせるのだと感じています。」

どの事例に共通するのは、『完璧を目指さず、自分に合った働き方を選ぶこと』です。

7.情報源・相談先まとめ

子育てと理学・作業療法士の仕事を両立するには、信頼できる情報を持ち、相談できる相手を確保することが欠かせません。ここでは、公的な支援から専門職団体、そしてキャリアサポートまで、実際に役立つ相談先を整理します。

7-1 行政・自治体の子育て支援

各自治体では、子育て中の親を支えるためにさまざまな制度を整えています。代表的なものに、地域のサポーターが送迎や一時的な預かりをしてくれる「ファミリー・サポート・センター(ファミサポ)」や、保育園で数時間単位から子どもを預けられる「一時預かり保育」があります。突発的な残業や学会発表準備など、不規則になりやすい医療・福祉職には特にありがたい制度です。利用条件や費用は自治体によって異なるため、まずは市区町村の子育て支援課や公式サイトで確認するとよいでしょう。

7-2 理学・作業療法士協会・学会のサポート

療法士として働き続ける上で、協会や学会が提供する仕組みも心強い味方です。協会では、ライフステージに応じたキャリア相談や復職サポート、研修制度が案内されています。また、学会や研究会の一部では託児サービスを導入するなど、子育て中の参加を後押しする取り組みも広がっています。専門職同士だからこそ共有できる悩みや解決策があり、安心してキャリアを継続する基盤になります。

日本理学療法士協会や日本作業療法士協会でも、オンライン研修が開催されたり、子ども連れ参加できるイベントが用意されたりしています。イベントでも家庭と仕事の両立を目指すテーマもあります。

学会でも、託児所が設置されていることが増えてきています。

7-3 リハビリ職専門の転職エージェントの活用

「今の職場ではどうしても両立が難しい」と感じたとき、選択肢の一つとなるのが転職エージェントです。エージェントを利用すれば、子育て世代に理解のある非公開求人を紹介してもらえるほか、勤務時間や残業に関する条件交渉も代行してもらえます。自分一人では言いにくい要望をプロが伝えてくれるのは、大きな安心材料です。

さらに、単に求人を紹介するだけでなく「臨床を続けたいけれど時間の制約がある」「いずれは教育職や管理職を目指したい」といった将来設計まで一緒に考えてくれるため、キャリア形成のパートナーとしても頼りになります。

「子育ても仕事もあきらめたくない」「今より無理のない働き方を見つけたい」と思ったら、一度エージェントに相談してみると、新しい道が見えてくるかもしれません。

👉 まずは 転職エージェントの相談ページ をチェックして、どんな選択肢があるのか知ることから始めてみてはいかがでしょうか。

おわりに:子育てもキャリアもあきらめないために

理学療法士・作業療法士という専門職は、国家資格としての安定性があり、制度やサポートを上手に活用すれば子育てとの両立が十分に可能です。実際に多くの先輩OTが工夫しながらキャリアを継続し、自分らしい働き方を実現しています。

一方で、「今の職場では限界を感じる」「もっと子育てと両立しやすい環境で働きたい」と思うこともあるでしょう。そんなとき、一人で抱え込む必要はありません。身近な先輩に相談してみましょう。

もし、身近に相談できる人がいなければ、転職エージェントを活用すると、キャリア相談が可能です。非公開求人の紹介や条件交渉のサポートを受けられ、あなたに合った選択肢が見つかります。(転職エージェントを活用したからといって、必ずしも転職をしなければならないことはありません。)

子育てを理由にキャリアを諦める必要はありません。あなたの経験を強みにできる職場は、必ずあります。

まずは一歩、未来につながる行動を始めてみましょう。

これはCTAサンプルです。

内容を編集するか削除してください。