「こんなに頑張っているのに、誰も自分の努力を見てくれてない」

「PTやSTに比べて、地味で評価されにくい」

「頑張っているのに給料も上がらないし、評価がされない」

そう感じたことがある作業療法士はいませんか?

私も実はこの思いを抱えながら、患者さん、利用者さんに接していました。患者さんによりそうことが本来の作業療法士の目的ですが、この思いを抱えながら業務を継続するのは困難になります。

この記事では、評価されない原因を探りながら、どのように行動していくことで、今後作業療法士としてのキャリアを形成していけるか、解説していきます。

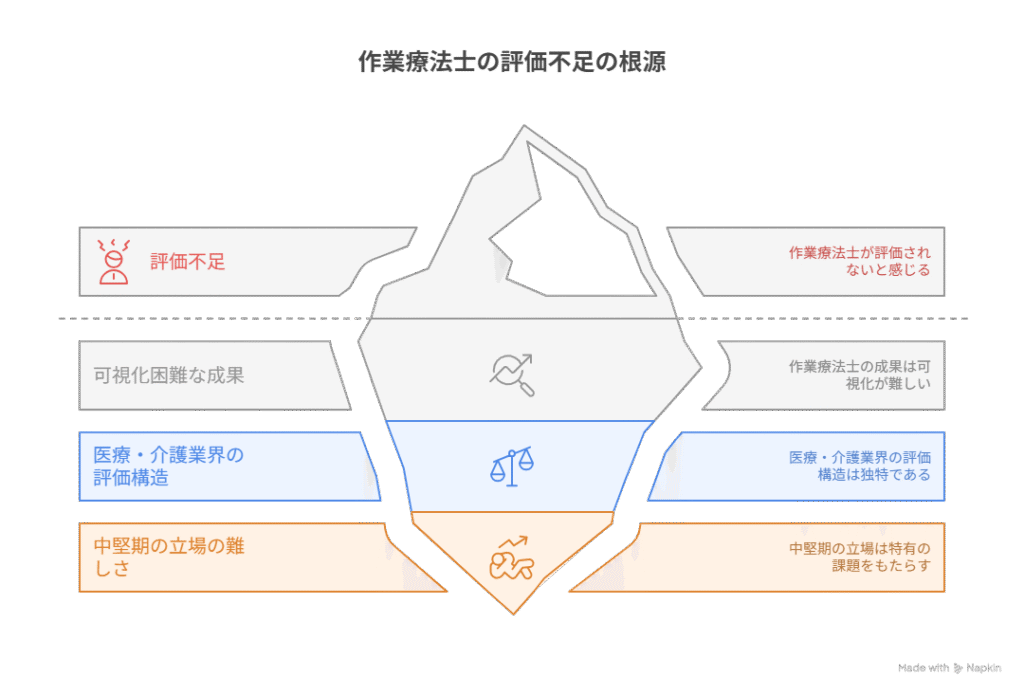

なぜ中堅作業療法士は「評価されない」と感じるのか

評価されないと悩む作業療法士は意外と多い

「こんなに頑張っているのに、誰も自分の努力を見てくれていない気がする」

そう感じたことがある作業療法士は、決して少なくありません。

「新人の頃は頑張りが評価されたけど、今は何も言われなくなった」

「病院の実績として、患者さん1人で評価されるため、どんなに苦労してもそのプロセスは評価されない」

と感じている方はいらっしゃるのではないでしょうか。

こうした背景には、作業療法士という職種特有の評価構造の難しさがあります。

理学療法士や言語聴覚士と比べ、作業療法士は「日常生活動作(ADL)」や「社会参加」をゴールとすることが多く、その成果は数値化しづらいのが現状です。

たとえば理学療法士であれば、「歩行距離が10mから50mに伸びた」という分かりやすい成果があります。しかし作業療法士の場合、「着替えが少しスムーズになった」「調理の段取りが改善した」といった、小さな変化の積み重ねが成果になります。このため、上司や他職種に伝わりにくく、「何をどれだけ頑張ったか」が評価として反映されにくいのです。

さらに、中堅作業療法士は、新人の頃のように褒められることも減り、努力しても報われない感覚を抱きやすい時期といえます。

評価されない原因は「実力不足」だけではない

多くの作業療法士が「自分がまだ未熟だから評価されない」と考えがちですが、実は個人の能力だけが原因ではないことも多いのです。

ここで大きく関係してくるのが、医療・介護業界特有の評価の不透明さです。

病院や介護施設では、「リハビリ技術の高さ」だけで評価されるわけではありません。むしろ、評価に影響するのは次のような要素です。

| 組織文化 | 上司が「結果重視型」なのか「プロセス重視型」なのかによって評価の基準は大きく変わる。 |

| 上司や他職種との関係性 | チーム医療が基本であるため、医師や看護師、ケアマネージャーとの連携力が評価に直結することがある。 |

| 職場環境や人員配置 | 作業療法士の配置人数が多い職場では、一人ひとりの成果が埋もれやすく、評価につながりにくいこともある。 |

また、医療現場では患者さんの回復スピードや退院時期など、作業療法士の努力だけではコントロールできない要因も多いです。

どれだけ丁寧に関わっても、最終的なゴールは医師の方針や家族の希望に左右されることも少なくありません。

こうした背景から、「成果を出した=評価される」とは限らない現実があり、結果として自己評価と他者評価のズレが生まれやすいのです。

中堅期特有の「伸び悩み」問題

経験年数が5年を越えてくると、中堅期に差しかかります。

この時期は、仕事にも慣れ、一定のスキルも身につき、後輩を指導する立場になることも増えてきます。しかし同時に、多くのOTが「伸び悩み」を感じやすい時期でもあります。

その大きな理由のひとつが、新人とベテランの狭間で埋もれやすい立場にあることです。新人の頃は、少しの成長でも上司や先輩からフィードバックがあり、モチベーションにつながりやすい環境でした。しかし中堅になると、「できて当たり前」と見なされるようになり、褒められる機会は減ります。

一方で、ベテランのOTはカンファレンスでの発言権が強く、院内研修の講師を任されたり、プロジェクトを牽引するポジションを担うことが多いです。そのため、中堅OTの頑張りは目立ちにくく、「やっているのに評価されない」という状況に陥りやすいのです。

さらに、作業療法士という職種特有の業務特性も影響しています。

PTやSTと比べると、OTは「成果が可視化されにくい業務」が多い傾向にあります。たとえば、家事動作訓練や趣味活動のサポートなどは、患者さん本人には効果的であっても、他職種や上司にとっては成果が分かりづらいケースがあります。

結果として、「努力しているのに、周囲からは伝わらない」という評価の壁に直面しやすいのです。

まずは現状把握から!評価されない自分を客観視する方法

「頑張っているのに評価されない」と感じているとき、まずやるべきことは「現状を客観視すること」です。多くの作業療法士が評価されないと悩むのは、努力不足ではなく、自分の強みや成果を正しく把握できていないことが原因である場合が少なくありません。

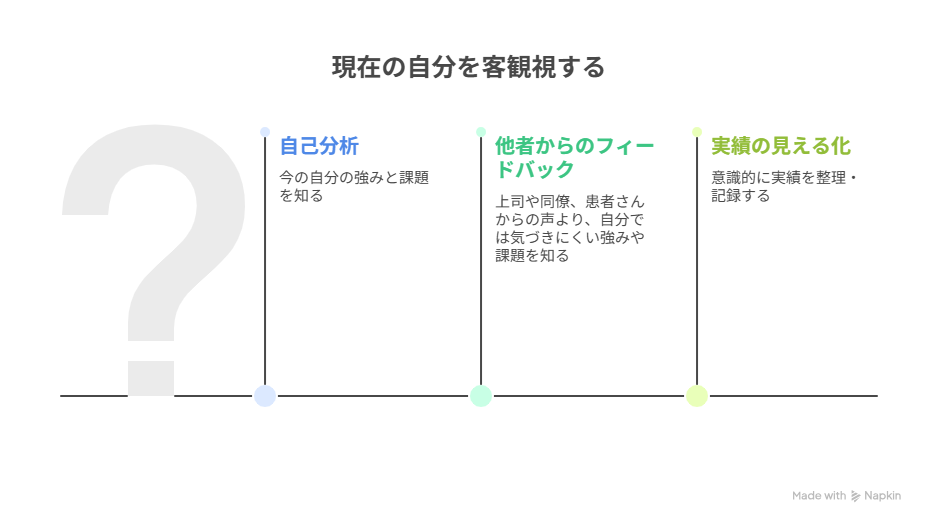

この章では、自己分析・他者からのフィードバック・実績の見える化という3つのアプローチから、自分の立ち位置を明確にする方法を解説します。

自己分析チェックリストで現状を把握する

まず最初に、自分自身のスキルや立ち位置を冷静に見つめ直すことが大切です。評価されない理由は、必ずしも「スキル不足」だけではありませんが、今の自分の強みと課題を知ることは改善への第一歩です。

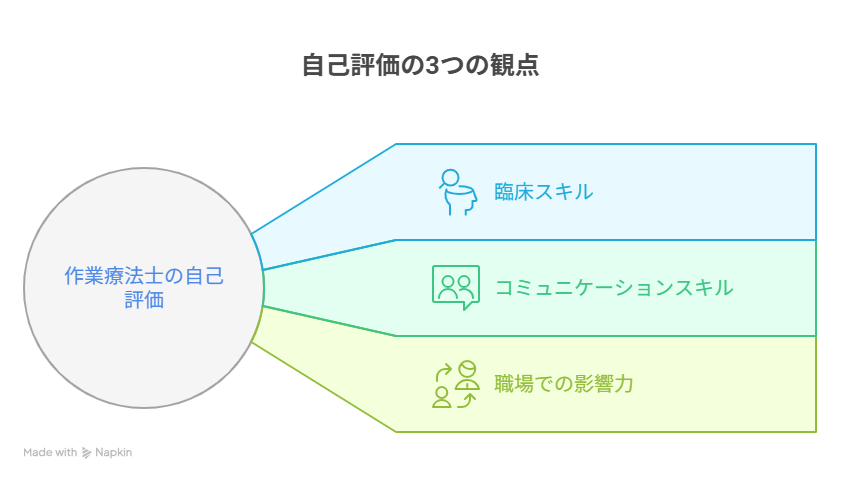

自己分析では、次の3つの視点を意識すると整理しやすくなります。

① 臨床スキルの自己評価

作業療法士にとって核となるのは臨床スキルです。最新の評価法や介入技術に対応できているか、エビデンスに基づいたアプローチを実践できているかを振り返ってみましょう。例えば、患者さんのADL改善率や在宅復帰率など、自分の介入によって得られた成果を意識的にチェックすることが重要です。

「最新の治療手技はキャッチアップできているか?」「自分の得意分野は何か?」といった問いを投げかけることで、強みと課題が明確になります。

OTの業務は、リハビリの中でも特に「目に見えにくい成果」が多いのが特徴です。PTのように歩行距離や筋力の数値で成果を示しやすいわけでもなく、STのように言語機能テストのスコアで改善を証明できるわけでもありません。

作業療法士の成果は、ADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)、さらには「その人らしい生活の実現」といった抽象的な目標に関わるため、評価がされにくい構造的な背景があります。

② コミュニケーション力の自己評価

評価される作業療法士は、技術だけでなく「伝える力」も兼ね備えています。患者さんとの信頼関係、医師や看護師との連携、後輩への指導など、職場内でのコミュニケーション力は重要な評価基準のひとつです。

「説明がわかりやすいと言われたことはあるか」

「カンファレンスで発言できているか」

「後輩から質問されることが多いか」

など、自分の言動を客観的に振り返ってみましょう。ここで課題が見つかれば、改善することで評価アップに直結します。

③ 職場での影響力の自己評価

中堅になると、後輩育成や業務改善への関与が求められることが増えます。自分が職場でどの程度の影響力を持っているのかを把握することも大切です。

「自分の意見が会議で採用されやすいか」「他職種から相談されることがあるか」「業務改善の提案を実行したことがあるか」などを振り返ってみてください。影響力は一朝一夕で身につくものではありませんが、自分の立ち位置を理解することで、次に取るべき行動が見えてきます。

他者評価をフィードバックとして活用する

自己分析だけでは、どうしても主観的になりがちです。そこで重要なのが「他者からのフィードバック」です。上司や同僚、患者さんからの声は、自分では気づきにくい強みや課題を浮き彫りにしてくれます。

① 同僚・上司・患者からの声をデータ化する

フィードバックは「なんとなく」で受け取るのではなく、データとして整理することがポイントです。例えば以下のような形で、日々の感想や評価をメモに残します。

上司から「説明がわかりやすい」と言われた

患者さんから「リハビリが楽しい」と感想をもらった

同僚から「書類作業が早い」と褒められた

小さなことでも構いません。こうした具体的なフィードバックを蓄積していくと、自分の強みを客観的に把握できます。

② 自己評価とのギャップを見つける

フィードバックを整理したら、自己評価と比較してみましょう。「自分では得意だと思っていたけれど周囲はそう感じていない」あるいは「苦手だと思っていたけれど実は評価されている」など、意外な発見があるはずです。

このギャップを見つけることで、改善が必要なポイントやアピールすべき強みが明確になり、次のステップで効果的に動けるようになります。

仕事の「見える化」で頑張りを証明する

評価されるためには、ただ頑張るだけでなく「頑張りを可視化する」ことが欠かせません。中堅作業療法士は日常業務が多忙で、成果が見えにくい立場になりやすいため、意識的に実績を整理・記録することが必要です。

① 実績を数値で示す

「どれくらい頑張ったか」を数字で示すと、評価がされやすくなります。例えば以下のようなデータを月単位でまとめると効果的です。

- 担当した患者数

- 患者のADL改善度や在宅復帰率

- 学会発表・院内研修での発表回数

数字は説得力を持つため、上司や人事評価の際に大きな武器になります。

② 成果物を記録する

リハビリ計画書、事例報告、症例研究など、自分が取り組んだ成果物は必ず保管しましょう。データと一緒に記録しておくことで、評価面談時やキャリア相談時に「具体的な実績」として提示できます。

さらに、症例検討会で発表した資料や業務改善提案の書類も、すべてポートフォリオとしてまとめておくと、自分の努力が可視化されるだけでなく、次のキャリア選択にも活かせます。

中堅作業療法士が評価を高める方法

今の自分の状況を正しく把握し、自己分析・他者評価・仕事の「見える化」でキャリアの棚卸しができたら、いよいよ次は“評価をぐんと高めるための具体的なステップ”を解説します。

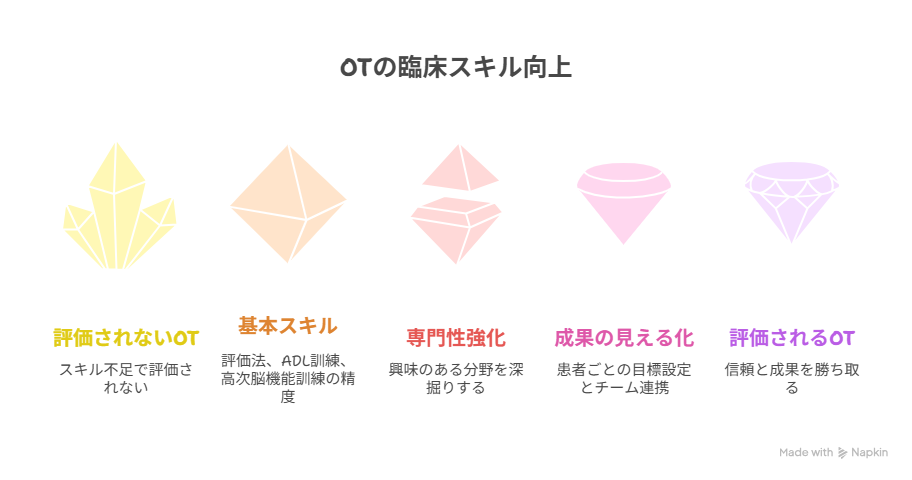

作業療法スキルの底上げで評価を得る

評価されるOTになるためには、臨床スキルの質を高めることが欠かせません。

「自分なりに頑張っているのに成果が見えない」「評価されない理由が分からない」という場合、多くはスキルの不足そのものではなく、スキルの使い方やアピールの仕方に課題があります。ここでは、改めてOTに求められる基本スキルを整理したうえで、専門性を磨き、成果を見える形で示すための戦略を解説します。

今さら聞けない!にOTに求められる基本スキル

中堅期に差し掛かると、日々の臨床業務に慣れ、「ある程度できている」という感覚を持ちやすくなります。しかし、ここで立ち止まり、自分の基礎スキルをもう一度見直すことが重要です。特に以下の3つはOTとしての信頼を築くうえで欠かせない要素です。

まず見直さなければならないのは、正しく評価ができているでしょうか。FIM(機能的自立度評価法)、Barthel Index、MMSE、BITなどの標準化された評価ツールを正確に活用できるかは、臨床の質を大きく左右します。患者の状態を適切に把握し、数値やスコアで説明できると、医師や看護師との連携もスムーズになります。

次にADL(日常生活動作)訓練の精度です。中堅OTになると、手技や運動療法のスキルはある程度身についているかもしれません。しかし、患者が退院後に「自分らしい生活」を送るためには、単なる動作訓練ではなく、生活環境や価値観を踏まえたアプローチが不可欠です。ここを意識できるかどうかで、患者からの満足度も変わります。

さらに忘れてはならないのが高次脳機能の評価と対応です。特に脳血管疾患の患者が多い現場では、失語・失認・注意障害など、目に見えにくい障害への理解が求められます。これらを正しく評価し、適切な介入計画を立てられるかは、経験年数に関係なく信頼度を大きく左右します。

中堅OTにとって基礎スキルの再整理は、決して「初心者向け」ではありません。むしろ、自分の知識や技術を再構築し、最新のエビデンスと照らし合わせて精度を高めることが、キャリア後半での成長を左右します。

専門性を高める戦略

基礎力を固めたら、次は専門性の強化に目を向けましょう。現代の医療・介護現場では、ジェネラリストとして幅広く対応できる力も大切ですが、「この分野なら○○さんに相談したい」と思われる存在になることで、周囲からの信頼は格段に高まります。

例えば、小児リハ、老年期リハ、精神科領域、在宅分野など、自分の興味や強みを活かせる分野を見つけ、重点的に深掘りすることが効果的です。特定の領域での専門知識や技術を習得すると、チーム内での役割が明確になり、症例検討会やカンファレンスでも発言力が増します。

認定OTや専門OTだけではなく、介護支援専門員、福祉住環境コーディネーターや福祉用具プランナーなどOT以外の資格があると、さらに発言の信頼性が高まります。

また、専門性を高めるためには最新情報のキャッチアップが欠かせません。学会の抄録やガイドライン、オンラインセミナーなどを活用し、常に最新のエビデンスや臨床知見をアップデートしましょう。特に近年はWebセミナーやオンデマンド研修が充実しており、時間や場所に縛られず学べる環境が整っています。

ここで重要なのは、「資格取得=専門性」ではないということです。もちろん認定OTや専門OTの資格は有効な武器になりますが、日々の臨床で得た知識を共有したり、チームに還元したりする姿勢そのものが、周囲から高く評価されるポイントです。

“結果を出すOT”になるための工夫

基礎を固め、専門性を高めたとしても、それだけでは評価は上がりません。大切なのは、「成果を見える形にすること」です。具体的には、患者ごとの目標設定と、改善率を高めるためのチーム連携が鍵になります。

まず意識すべきは、1人ひとりに合わせた目標設定です。単に「歩行自立」「ADL改善」といった一般的なゴールではなく、「趣味の釣りに復帰したい」「孫と一緒に公園で遊びたい」といった患者本人の価値観に基づいた目標を設定することで、リハビリへのモチベーションが高まり、結果として成果も出やすくなります。

次に重要なのが、多職種連携の強化です。OT単独でできることには限界があります。看護師、理学療法士、言語聴覚士、栄養士などと情報を共有し、患者の全体像を把握したうえでリハビリを進めることで、改善率を大きく高めることができます。例えば、看護師と協力して生活動作を病棟で繰り返すことで、訓練室だけでは得られない成果が出ることもあります。

そして最後に、成果の見える化を意識しましょう。FIMスコアや改善率などの数値を活用することで、自分の介入効果を客観的に示すことができます。これにより、上司やチームに対しても説得力を持ってアピールでき、評価にも直結します。

コミュニケーション力で評価をされる

作業療法士として高く評価される人は、臨床スキルだけでなく「コミュニケーション力」を武器にしています。上司や他職種との関係づくり、患者さんや家族への説明力まで、日々の小さなやり取りの積み重ねが信頼を生み、結果として「この人に任せたい」と思われる存在につながります。ここでは、OTとして評価を上げるための実践的なコミュニケーション術を解説します。

評価される人は「上司への報告の仕方」が違う

上司から信頼されるOTは、ただ「結果」だけを伝えるのではなく、「プロセス」までしっかり報告できる人です。例えば、「患者Aさんの歩行距離が10メートル伸びました」とだけ伝えるよりも、「歩行訓練で立位バランスを改善するために段階的に負荷を上げ、その結果10メートル歩けるようになりました」と説明する方が、上司はあなたの判断力や臨床スキルを高く評価します。

さらに、報告・連絡・相談(いわゆる「ホウレンソウ」)にはちょっとしたコツがあります。

ポイントは以下の3つです。

①結論から伝える:「患者さんの状態が改善しています」など、一番知りたい情報を最初に。

②プロセスを簡潔に添える:どうやってその結果に至ったかを短く説明する。

③次のアクションを提案する:「次は在宅での動作確認も取り入れたいと考えています」など、主体的に動いている印象を与える。

上司は「状況が分かりやすく」「次の見通しが立てやすい」報告を好みます。報告の精度を上げるだけで、自然と「頼れる存在」として評価されるでしょう。

他職種連携で存在感を示す方法

OTはリハビリの専門職ですが、患者さんを支えるためには医師、理学療法士(PT)、看護師、ケアマネジャーなどとの連携が欠かせません。ところが、他職種カンファレンスなどで発言できず、存在感を示せないまま終わってしまう方も少なくありません。

大切なのは、「発言する勇気」と「共有する視点」です。

たとえば、医師に対しては医学的な情報を踏まえた上で、ADL(活動能力)への影響を分かりやすく伝える。PTとの連携では、運動機能の改善と作業活動の関係を共有することで、お互いのアプローチが噛み合いやすくなります。また、看護師には「日常生活での観察ポイント」を共有し、ケアマネジャーには「在宅復帰後のリスクと工夫」を提案すると、より包括的なケアにつながります。

会議での一言や、情報提供の仕方次第で「このOTは頼りになる」という印象を与えられます。小さな発言でも構いません。大切なのは、「患者さんの利益につながる視点」を持って積極的に共有することです。

患者・家族への説明力で差をつける

患者さんやその家族からの信頼を得るためには、専門知識をただ伝えるだけでは不十分です。「わかりやすい言葉で」「相手に寄り添った説明」をすることが重要です。

たとえば、「片麻痺が改善しています」と説明するより、「左手でお茶碗を支えられるようになりました」と具体的な動作で伝えた方が、患者さんや家族はイメージしやすく、安心感を持ってくれます。また、専門用語はできる限り避け、日常生活に置き換えて話すことが信頼構築への近道です。

さらに、苦情対応の場面でも説明力がものを言います。事実だけを伝えるのではなく、患者さんや家族の心情によりそった説明が必要です。患者さんや家族が不安を抱えているとき、「それはできません」と突き放すのではなく、「現状では安全を優先するため、この方法をお勧めしています」と代替案を添えることで、否定的な印象を与えずに受け入れてもらえる可能性が高まります。

患者さんや家族との関係性は、信頼と安心の積み重ねです。ここを丁寧に築けるOTは、必然的に上司や同僚からも高く評価されるようになります。

見える化と発信力で評価を高める

どれだけ頑張っていても、「結果が見えない人」は評価されにくいものです。

作業療法士として日々努力していても、その成果が上司や同僚、他職種に伝わらなければ「存在感が薄い人」で終わってしまいます。ここでは、あなたの取り組みを「見える化」し、発信力を高めることで、職場内外からの評価を一段上げる方法を解説します。

成果を上手にアピールする方法

①実績をデータで示すプレゼン術

臨床現場では、「頑張っている」だけでは不十分です。

大切なのは、成果を「数字」や「エビデンス」で見える形にすること。たとえば、

- ADL改善率(例:着替え動作の自立度が2週間で30%向上)

- 関節可動域の改善数値

- 訓練参加率の向上

このような定量的なデータを添えることで、上司や他職種に「成果がある人」という印象を与えられます。

また、プレゼンの際は「ビフォー・アフター」を対比で見せるのがポイント。改善のプロセスを一目でわかるように提示することで、聞き手にインパクトを与えられます。

②症例報告・院内勉強会・論文発表で評価を高める

臨床で得た知見や成功事例を、院内勉強会や症例報告で共有するのも効果的です。

とくに症例報告は、上司や他職種にあなたの「臨床力」を示す最高のチャンス。難しい症例を扱った経験や改善に至るまでの工夫を発表すれば、自然と「頼れるOT」というポジションを築けます。

さらに、可能であれば学会や論文発表にもチャレンジしましょう。

全国レベルの発表経験は、転職や昇進の際に大きな武器になります。小さな取り組みでも、データとしてまとめて形にすることで、評価は確実に高まります。

施設ブログ・SNSの活用

日々の取り組みを外部発信するメリット

最近では、病院や施設のブログ、SNS(X、Instagram、Facebookなど)を使った発信が増えています。

たとえば、

- 作業療法での工夫や成功事例

- 季節ごとのレクリエーションの様子

- 患者さん・利用者さんとの取り組み

こうした日々の積み重ねを外部に発信することで、施設全体の評価が高まり、間接的にあなたの評価も上がります。

実際、私は施設のブログで、施設内での日々の出来事、イベントなどを発信していました。施設のブログを読んで「職場の雰囲気がわかった」と入職した職員がおり、他の部署から評価されたことがあります。

さらに、発信の過程で自分の取り組みを客観視できるというメリットもあります。

「ブログに載せるなら、もっと見せられる内容にしよう」と思えば、自然と仕事の質が上がり、結果的に信頼を得やすくなります。

今の時代、ただ知識やスキルを持っているだけでは不十分です。

「誰に、どのように伝えられるか」が、評価を大きく左右します。

SNSで作業療法の知識や現場での工夫を発信しているOTは、同業者や学生、時には医師からも注目される存在になっています。

発信といっても難しいことは必要ありません。

症例の詳細は避けつつ、「今日の訓練で工夫したポイント」や「患者さんのモチベーションを高めた声かけ例」など、簡潔で実践的な内容で十分です。

同僚と差をつける「プチ研究」のススメ

小さなデータでも発表すれば評価につながる

「研究」というと難しく感じるかもしれませんが、臨床現場の小さな取り組みをまとめるだけでも立派な研究になります。

たとえば、

「週3回の上肢訓練でADLスコアが平均10点向上」

「嚥下訓練プログラム導入で誤嚥回数が半減」

こうしたシンプルな成果をデータとしてまとめ、院内勉強会で共有するだけでも、同僚と大きな差がつきます。

発表経験がキャリアアップに有利な理由

発表経験は、今後のキャリアに大きくプラスに働きます。

上司や施設長から「発表できる人」と認識されれば、新しいプロジェクトや外部研修の機会を任されやすくなります。

また、学会での発表経験は、転職活動の際に「実績」として高く評価されます。

一歩踏み出して「発表する人」になることが、将来の選択肢を広げる最短ルートです。

キャリア視点で考える職場選び戦略

作業療法士として評価を高めるためには、単に日々の業務を頑張るだけでなく、環境選び・スキル開発・発信・キャリア設計を戦略的に行う必要があります。評価を高めるための努力は、あなた自身の行動だけでなく、「どんな環境で働くか」によっても大きく左右されます。

ここでは、職場選びからキャリア設計、そして転職という選択肢まで、作業療法士が長期的に評価されるための戦略を解説します。

職場環境で評価は大きく変わる

同じ作業療法士でも、働く場所によって評価のされ方はまったく違います。たとえば、病院・老健・デイサービス・訪問リハビリのいずれかで働くかによって、求められる役割や成果の基準が変わります。

- 病院では、エビデンスに基づく訓練成果やチーム医療での連携力が重視されます。

- 老健やデイでは、利用者や家族との関係構築、サービス満足度が評価の中心です。

- 訪問リハビリでは、在宅での生活支援力や、医師・ケアマネとの調整力が強く問われます。

こうした「評価基準の違い」を知らずに働き続けると、頑張っても正当に評価されない可能性があります。

「頑張っても評価されない職場」から抜け出す判断基準

あなたがいくら努力しても、そもそも組織が評価しない体制であれば、モチベーションは下がり続けます。

もし次のような職場環境に当てはまる場合は、環境を見直すサインかもしれません。

- 成果を出しても上司や同僚からフィードバックがない

- 昇給や昇格の基準が不透明

- 成長につながる研修や教育体制が整っていない

- 一部のスタッフだけが優遇される風土がある

こうした環境にいると、**「評価されない自分」**という誤解を生みやすくなります。

大切なのは、あなたの実力を正しく評価してくれる場所を選ぶこと。

もし現職での改善が難しいと感じたら、次のキャリアステップを具体的に考え始めることが大切です。

昇給・昇格を狙うキャリア設計

評価を高めたいのであれば、目の前の業務に全力で取り組むだけでなく、キャリア戦略を意識した行動が必要です。

ここでは、昇格・昇給を目指すための具体的な方法を紹介します。

リーダー職を目指すステップ

リーダー職になると、給与面の評価はもちろん、裁量権も増えてやりがいが高まります。

ただし、単に「経験年数が長い」だけではリーダーにはなれません。

必要なのは、次のようなスキルです。

- チームマネジメント力:後輩指導や業務調整ができる

- 他職種との連携力:医師・看護師・ケアマネとの協働

- 問題解決力:現場の課題を見つけて改善提案できる

これらを意識して行動すれば、「この人に任せたい」と思われる存在になり、評価が自然と高まります。

認定OT・専門OT資格の取得で差をつける

さらに、長期的にキャリアアップを考えるなら、認定OTや専門OT資格の取得を検討するのも有効です。

資格を取ることで得られるメリットは次の通りです。

- 同業者の中での差別化ができる

- 学会や勉強会での発表機会が増える

- 専門知識が深まり、より質の高いリハビリを提供できる

資格取得は時間も労力もかかりますが、評価される土台を強化する投資と考えると、その価値は非常に大きいです。

評価される人は「辞め方」も上手い

意外に見落とされがちですが、評価される人は辞め方も上手です。

キャリアを長期的に考えるなら、転職のタイミングや辞める際の立ち振る舞いはとても重要です。

転職でキャリアを伸ばす選択肢

「評価してくれない職場」にしがみつくより、環境を変えることで評価される人は多くいます。

特に、次のような場合は転職を検討する価値があります。

- 給与や待遇が明らかに相場より低い

- 成長機会が限られている

- 労働環境が悪く、心身の負担が大きい

転職を成功させるポイントは、「今の不満」だけで職場を選ばないことです。

次の職場では、自分の強みを活かせるか、将来的にキャリアを伸ばせる環境かを見極めましょう。

評価の高い人が実践するキャリア戦略

評価される人は、転職先を探すときに 「短期的な条件」だけではなく「長期的な成長」を意識しています。

たとえば、次のようなポイントで職場を選んでいます。

- キャリアパスが明確かどうか

- 教育・研修体制が整っているか

- 自分の専門性を活かせる環境か

また、辞めるときも「引き継ぎを丁寧に行う」「最後まで誠実に働く」ことで、前職の上司や同僚からの信頼を失いません。

こうした積み重ねが、転職後の評価にも大きく影響します。

評価されないことへのメンタルケアとモチベーション維持

作業療法士として日々努力しているのに、周囲からの評価が得られないとき、誰しも落ち込み、モチベーションを失いかけます。特に、20代後半から30代にかけての中堅OTは、後輩指導や多職種連携など業務の幅が広がり、成果を出しているはずなのに「報われていない」という感覚に陥ることが少なくありません。

ここでは、評価されないことによるストレスの対処法から、やる気を保つ習慣、そして長期的にキャリアを前向きに描くためのマインドセットまで、実践的に解説します。

評価されないストレスへの向き合い方

作業療法士の業務は、リハビリの中でも特に「目に見えにくい成果」が多いのが特徴です。理学療法士のように歩行距離や筋力の数値で成果を示しやすいわけでもなく、言語聴覚士のように言語機能テストのスコアで改善を証明できるわけでもありません。

OTの成果は、ADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)、さらには「その人らしい生活の実現」といった抽象的な目標に関わるため、評価がされにくい構造的な背景があります。

自己肯定感を保つためのセルフケア法

「評価されない自分=価値がない」という思考に陥ると、自己肯定感が低下し、やがて燃え尽き症候群(バーンアウト)に繋がります。

こうしたときは、評価の軸を外部から内部へ移すことが重要です。上司や周囲からのフィードバックだけでなく、「昨日よりできたこと」「患者さんが笑顔を見せた瞬間」など、自分自身の小さな達成を意識的に振り返りましょう。

たとえば、日々の業務後に「今日の良かったこと」を1つだけメモする習慣は有効です。評価が曖昧なOT業務だからこそ、自分で成果を可視化する工夫が必要です。

失敗した時に立ち直るメンタル術

作業療法士として働いていると、患者さんの回復が思うように進まなかったり、提案したプランがチームで採用されなかったりと、挫折を味わう場面もあります。

その際に大切なのは、「失敗=自分の価値が否定されたわけではない」と切り離して捉えることです。

認知行動療法(CBT)の考え方を取り入れると効果的です。

「患者さんがリハビリを拒否した → 自分が下手だから」ではなく、「拒否したのは、その日の体調や気分が影響している可能性もある」と視点を切り替えることで、過剰な自己否定を防げます。

また、業務内で落ち込んだときには、信頼できる同僚や他職種の仲間に気持ちを言語化することも有効です。話すことで、頭の中のモヤモヤを整理し、次の行動に繋げられます。

モチベーションを維持するための習慣

中堅OTにとって最も大きな課題は、日々の業務に慣れてしまい、達成感を感じづらくなることです。ここで重要なのは、自分自身でモチベーションの源泉を見つけて育てていくことです。

成長を感じられる小さな目標設定

作業療法士は、一人ひとり異なる患者さんに合わせたアプローチを行うため、短期的な成果が見えにくい職種です。そのため、「小さなゴールを設定し、達成することで自己効力感を高める」方法が有効です。

たとえば、

「今週はAさんに対して新しい調理訓練プログラムを試す」

「今月中に上肢機能評価の新しいツールをマスターする」

「学会や勉強会で1つだけ発表に挑戦する」

このように、現実的で達成可能なミニゴールを設定すると、「できた!」という実感が積み重なり、仕事への前向きな気持ちを維持しやすくなります。

仲間と繋がるコミュニティ活用法

モチベーション維持には、職場内外での横の繋がりが非常に重要です。

OTの研修に参加した方であれば、経験があると思いますが、研修に参加すると同じ目的を持つ同士でモチベーションが向上したことはありませんか?

作業療法士はチーム医療の中で働きますが、他職種と比較すると、業務範囲やアプローチの幅広さゆえに孤立感を抱きやすい職種です。そこで、院内の勉強会だけでなく、SNSやオンラインコミュニティを活用して、他施設のOTと情報交換するのも有効です。

たとえば、Twitterやnoteで症例検討やリハビリの工夫を共有しているOTは多く、そこから得られる刺激は大きなモチベーション源になります。

「自分の頑張りを認めてもらえる場」を職場以外にも持つことで、評価の幅が広がり、自己肯定感を高める効果も期待できます。

「評価されない自分」から抜け出すマインドセット

最終的に大切なのは、「評価」を目的とせず、自分のキャリアを自分でデザインする視点を持つことです。

評価は目的ではなく手段

評価を得ること自体は大切ですが、それはゴールではありません。

作業療法士の本質的な目的は、「患者さんの生活の質を高めること」です。

もし上司や組織からの評価に一喜一憂しすぎると、自分の軸が揺らぎ、成果が出にくくなります。

「評価されないからやる気が出ない」ではなく、「自分が成長し、より良い支援をするために評価を活用する」という意識への転換が重要です。

キャリアを自分でデザインする視点を持つ

中堅期に差しかかると、今後のキャリアに悩む場面も増えてきます。

臨床一筋で専門性を極める道もあれば、管理職や教育係を目指す道、あるいは訪問リハや福祉分野への転身など、OTのキャリアは多様です。

ここで意識したいのは、「評価されるためにキャリアを選ぶ」のではなく、「自分の価値観に沿ってキャリアを選ぶ」ことです。

患者さんに寄り添う力は、OTの最大の強みです。その強みをどの現場でどう活かすかを主体的に考えることが、最終的には外部からの評価にもつながります。

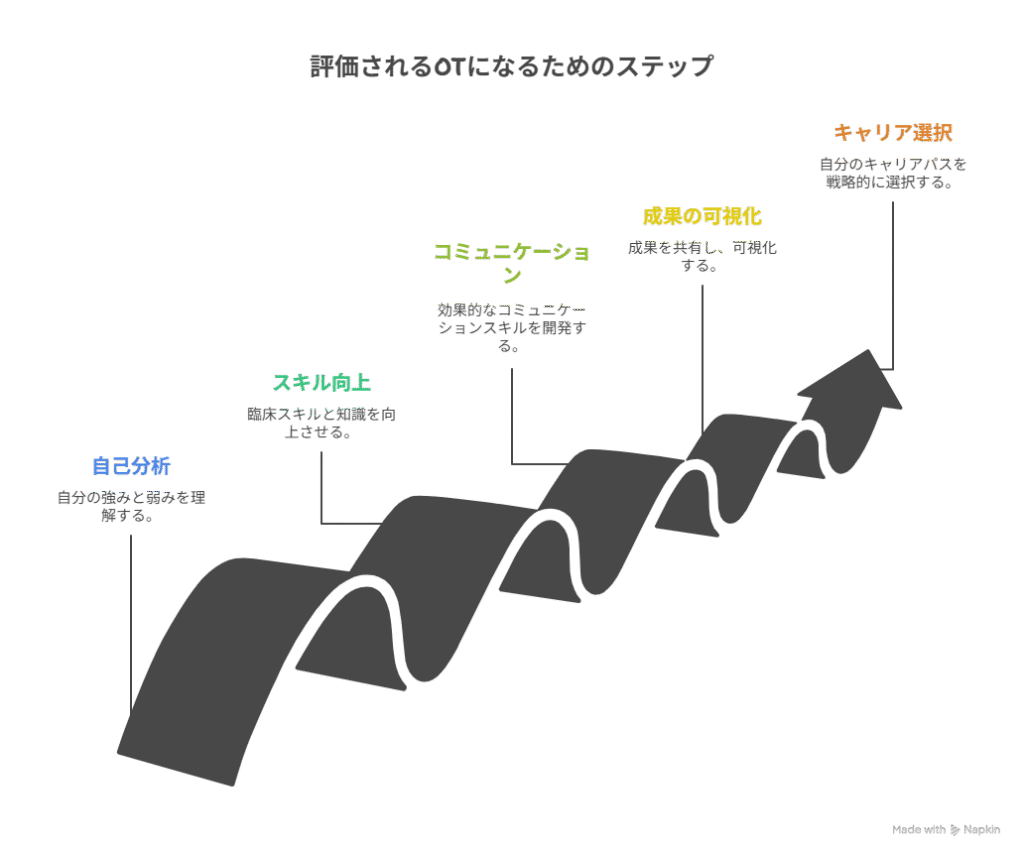

8.まとめ — 評価される作業療法士になるための5つの行動指針

ここまで、評価される作業療法士(OT)になるための考え方や具体的な行動について解説してきました。最後に、本書の内容を振り返りながら、あなたがすぐに実践できる「5つの行動指針」を整理します。この指針は、どの職場で働いていても、どんなキャリアを描いていても活用できる、普遍的な軸となるものです。

8-1. 現状を正しく把握し、自己分析する

まず大切なのは、あなた自身の現状を正しく知ることです。

「なぜ自分は評価されていないのか」「どうすればもっと信頼を得られるのか」という問いに対して、感情ではなく、事実をもとに考える必要があります。

例えば、評価シートの基準を読み返す、上司や先輩からフィードバックを受ける、同僚との比較から自分の強みと弱みを見極めるなど、客観的に現状を把握することが第一歩です。自己分析ができれば、行動に迷いがなくなり、努力の方向性も定まります。

8-2. 臨床スキルを高めて「結果」を出す

評価されるOTの共通点は、シンプルですが「結果を出している」ということです。

結果とは、単に患者さんの状態が改善することだけを指すのではありません。患者さんの希望を汲み取り、それに近づけるサポートができること、家族や多職種と協力して最適な支援を行えることも立派な「成果」です。

そのためには、日々の臨床で得た気づきを言語化し、知識を深め、実践力に変えていく必要があります。症例報告や院内勉強会に参加するのも、スキル向上の近道です。積み上げた経験と知識は、必ずあなたの強い武器になります。

8-3. コミュニケーション力で存在感を高める

評価は、スキルだけでは決まりません。実は「誰とどう関わるか」も大きなポイントです。

上司や同僚、医師、看護師、ケアマネジャーなど、多職種との関係性がスムーズであるほど、あなたの意見は通りやすくなります。信頼関係を築ければ、評価は自然と上がるのです。

そのためには、まず相手の立場を理解し、共感を示すことが大切です。相手の期待を知り、そこに応える言動を意識することで、あなたの存在感は高まり、組織内で「頼られる人」になっていきます。

8-4. 成果を可視化し、積極的に発信する

いくら頑張って成果を出しても、それが周囲に伝わらなければ評価にはつながりません。

データを整理し、患者さんの変化を数値やグラフで示したり、取り組みを写真付きで共有したりすることで、あなたの成果は「見える化」されます。

さらに、施設ブログやSNSで発信すれば、外部からも専門性を認識してもらえるようになります。今は「発信力=専門性」と言われる時代です。小さな取り組みでも継続的に発信すれば、職場内外での信頼を高めるきっかけになります。

8-5. キャリア視点で職場・働き方を選択する

最後に意識してほしいのは、「どこで働くか」が評価に大きく影響するということです。

どれだけ努力しても、評価の仕組みが整っていない職場では、成果が適切に認められないこともあります。そんなときは、職場を変えるという選択肢も視野に入れるべきです。

さらに、昇給や昇格を目指すなら、キャリア設計も必要です。認定OTや専門OT資格の取得、リーダー職を目指すステップを逆算することで、自分に合った成長ルートが見えてきます。

評価される人は、自分の市場価値を把握し、環境を選び取る力を持っています。

「評価されない」と感じるのは、決してあなたの努力が足りないからではありません。

多くの場合、評価基準を知らない、成果の見せ方が足りない、環境が合っていない──ただそれだけです。

大切なのは、正しい戦略を持ち、実行に移すことです。

現状を知り、スキルを磨き、信頼を築き、成果を可視化し、キャリアを見据えて選択する。この5つを意識して行動すれば、必ずあなたの評価は変わります。

評価は「待つもの」ではなく、「取りに行くもの」です。

一歩を踏み出す勇気が、未来のキャリアを大きく変えるはずです。

9.一人で解決できないときは、転職エージェントに相談する

「頑張っているのに評価されない」──そう悩んでいるOTの中には、すでに限界まで努力している方も少なくありません。

臨床スキルを磨き、成果を見える化し、コミュニケーションを工夫しても、思うように評価されないことがあります。それは、あなたに問題があるのではなく、職場の評価制度や文化が合っていない可能性があるのです。

この章では、環境を見直す重要性と、一人で悩まずにキャリアの選択肢を広げる方法について解説します。

環境を変えることでしか解決できない問題がある

評価は、個人の努力だけでなく「職場環境」に大きく左右されます。

例えば、同じスキルを持つOTでも、A病院ではリーダーに抜擢され、B施設では評価がほとんど上がらない──こうしたことは珍しくありません。

なぜなら、職場によって次のような違いがあるからです。

- 評価基準が明確かどうか

- 成果を数値化してくれる仕組みがあるか

- 上司がスタッフの成長に関心を持っているか

- 昇給・昇格制度が整備されているか

もし「どれだけ頑張っても評価されない」と感じるなら、それはあなたの努力不足ではなく、職場の仕組みそのものが合っていない可能性があります。この場合、解決策は「自分を変える」だけでなく、「環境を変える」ことも視野に入れることです。

一人で解決できないときは転職エージェントに相談する

とはいえ、いきなり転職を決意するのは不安もありますよね。

「今よりいい職場があるのか」「そもそも自分の市場価値はどれくらいなのか」──そんな疑問を抱えたまま動けなくなる人も多いです。そんなときこそ、転職エージェントの力を借りるのが効果的です。

転職エージェントを活用することで、次のようなメリットがあります。

- あなたの強み・弱みを客観的に分析してくれる

自己分析だけでは見えなかった「市場での立ち位置」がわかります。 - 希望に合う職場情報を効率的に収集できる

自分では探しきれない非公開求人も多く存在します。 - 給与・条件交渉をプロに任せられる

自分では言いにくい年収や待遇面も代わりに交渉してくれます。

転職=逃げではありません。

むしろ、今の環境で得られない評価を、別のフィールドで実現するための戦略です。特に、資格取得やリーダー職を目指したい場合、キャリアアップのチャンスがある職場を選ぶことは非常に重要です。

「環境を変える勇気」がキャリアを前進させる

ここまで努力してきたあなたが、もし今の職場で報われていないとしたら、それは「あなたの価値が低いから」ではなく、職場の評価基準があなたに合っていないだけかもしれません。

キャリアは、努力と同じくらい「選択」で決まります。

今いる職場で改善できることは取り組みつつ、それでも難しいと感じたら、転職という選択肢を恐れずに検討することが、長期的にはあなたの可能性を広げる近道です。

もちろん、転職はゴールではありません。

目的は、あなたが本来持っている力を最大限に発揮できる環境を選ぶことです。

自分のスキル・経験・価値観に合った職場に出会えれば、自然と評価もついてきます。

あなたの頑張りが正しく評価される場所は、必ず存在します。

「今の職場で頑張り続ける」か、「新しい環境で挑戦する」か──その判断を支える情報を得ることが、未来を切り開く第一歩です。

これはCTAサンプルです。

内容を編集するか削除してください。